- チラシ印刷ホーム

- ウェブプレスの印刷読み物

- 【01】ドラッグストアの特売チラシを作ろう!

ウェブプレスの安マンとスタッフが、チラシ印刷やタブロイド新聞印刷などの、印刷に関する事から、デザインやデータ作成、商品の始まりや用語の語源など、色々な事を書き綴っています。

テーマ:実際に作るチラシ講座〜デザインのコツと実例〜

【01】ドラッグストアの特売チラシを作ろう!

このシリーズでは、さまざまな業種や目的に応じたチラシや印刷物の作成をテーマに、実際の制作工程とポイントを解説していきます。

チラシなどの印刷物は、デザインやレイアウト次第で伝わりやすさが大きく変わります。

どのようにして見やすく、魅力的なチラシを作るのか、一緒にチェックしていきましょう。

第1回となる今回は「ドラッグストアの特売チラシ」を作成します。

インプット情報を確認する

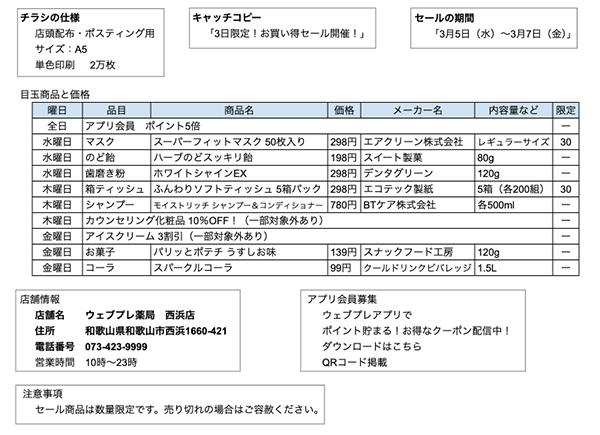

まずは、どのようなチラシを作成するのか確認しましょう。

チラシ作成に必要な情報を整理しました。お客様から提供される原稿は、だいたいこのような内容になるかと思います。

(企業名や商品名等は架空のものです)

ここで気をつけなければいけないのは、必要な情報が全て提供されるとは限らないということです。制作する前に分からないことがないか確認しましょう。

配布方法に「ポスティング」があります。ポスティングを業者に依頼する場合、掲載しなければいけない項目が決まっていることがあります。ポスティング業者の規定を制作前に調べておくと良いでしょう。ポスティングだけでなく、他の配布方法(新聞折込など)も同様です。

ポスティングの場合は「配布者」「住所」「電話番号」の記載が必要なことが多いようです。

「単色印刷」とありますが、何色なのか分かりません。

色で仕上がりの雰囲気は全く違うものになりますし、プロセスと特色では作業工程が異なる場合もありますので、前もって確認しておいたほうが良いでしょう。

今回は「スミ(黒)一色」という設定です。

「サイズ:A5」とありますが、縦長なのか横長なのか分かりません。

設置場所の都合などもありますので確認しましょう。

今回は「どちらでも良い」という設定です。

ロゴデータが支給されていません。

「ロゴは無い・掲載しない」「ロゴのデータが無いのでトレースで作成する」、そのほか稀ですが「ロゴも作成してほしい」などの場合があります。

ロゴの作成は別料金になることが多いです。今回の制作物以外にも使用するからです。

今回は「ロゴデータを支給してもらう・企業名は打ち文字」という設定です。

価格が税込か税抜か分かりません。

税抜の場合は税込価格も記載する必要があります(総額表示義務)。税込価格も教えてもらいましょう。

今回は「税込価格」という設定です。分かりやすいように価格に(税込)と記載することにします。

商品の写真が提供されていません。

「商品の写真を掲載しない」「あとから支給される」「こちらで用意する」などが予想されます。

今回は「写真の提供無し・こちらでフリー素材のイラストを探して掲載する」という設定です。

実際のチラシでは実物の商品写真を掲載することが多いかもしれません。インターネットなどに掲載されている写真を無断で使用すると著作権などの問題が発生しますので権利者への確認が必要です。今は写真撮影のハードルが低いので、スマホなどで依頼主に撮影してもらうのも良いでしょう。

地図の掲載がありません。

印刷部数は「2万枚」で、店頭配布分も考えるとポスティングするには少ない方です。おそらく店舗の近辺のみに配布するのでしょう。

となると地図は必要ない可能性が高いですが、念の為確認しておきましょう。地図の有無はレイアウトに大きく影響するからです。

今回は「地図は掲載不要」という設定です。

QRコードの支給がありません。

QRコードはURLさえ分かれば作成可能です。URLを教えてもらうか、QRコードのデータを支給してもらいましょう。

今回は「後でQRコードのデータをもらう」という設定です。当面は場所だけ開けておきましょう。

デザインの要望がありません。

小さいチラシなので特に要望が無いこともありますが、念の為確認しましょう。

今回は「特に無い」という設定です。

特に無いと言われると困るという人もいるでしょうが、自分でテーマを決めると良いでしょう。お得感を出しつつ、読みやすいデザインを目指すことにします。

確認事項が多いな、と思われるかもしれませんが、特売チラシのようにギュウギュウに詰め込むレイアウトは修正に手間がかかります。

疑問は出来るだけ早めに確認するのが良いでしょう。もちろん、確認しても後で変更になることもあります。

レイアウトを決める

内容がだいたい分かったので作っていきましょう。

まず決めなければいけないのは「縦長」か「横長」か、です。

パッと決められないので、ザッと両方作ってみることにします。

その前に、どの項目にどのくらい紙面を割くか検討します。

チラシを見たお客様の行動を想像して順位付けします。

1:店名

ポスティングするので「企業名・実施店名」は重要です。店頭配布のみの場合は重要度を下げても構わないでしょう。

2:セール日

日付を見間違えたら全くチラシの意味がありません。目立たせましょう。

3:特売品と価格

お客様が実際に興味があるのはこれでしょう。

タイトルの「3日限定!お買い得セール開催!」の文言にはあまり意味は無いのですが、タイトルを大きく入れるとグッとチラシっぽくなるので大きめに入れます。一瞬で「特売チラシ」だと分かるようにするためには必要なものです。

重要度とは関係ありませんが「全日 アプリ会員 ポイント5倍」と「アプリ会員募集」は関係した内容なので、ひとまとめにしたほうが分かりやすいかもしれません。

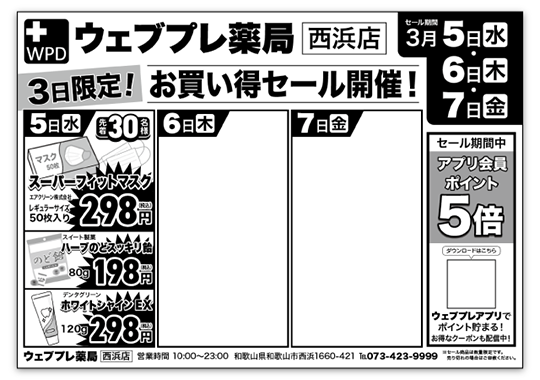

以上を元に、ザッとレイアウトしました。

「チラシを作る」というと漠然としていて不安ですが、枠を切ると何をすればいいか考えやすくなりますね。どんなものでも出来るところからやっていきましょう。

配置や文字の大きさ、紙面の割り振りは問題なさそうですが、どちらが良いかというと、そう変わりないように見えます。

日付の部分は横長のほうが目立っていますね。

さて、一度この状態でプリントアウトしてみましょう。画面で見るのと紙面では印象が大きく違います。

文字が読みやすいか、文字が小さすぎないか、違和感は無いかチェックしてください。

縦か横か判断できないので、もう少し作り込んでみます。特売品を1日分作ってみましょう。

その日一番の目玉商品を大きく載せます。

また、文字のサイズは重要度によって変えます。

1:金額 2:商品名 3:その他

金額を目立たせるために、後ろにギザギザを入れています。お馴染みの表現ですね。

各マスを同じ体裁にすることで、詰め込んでも読みやすくなりますが、「その他」は文字の長さなどが違う場合があるので、入りやすい場所に入れればOKとします。

イラストや写真は、文字と多少重なっても大丈夫ですが、一瞬で何なのか分かるようにしましょう。

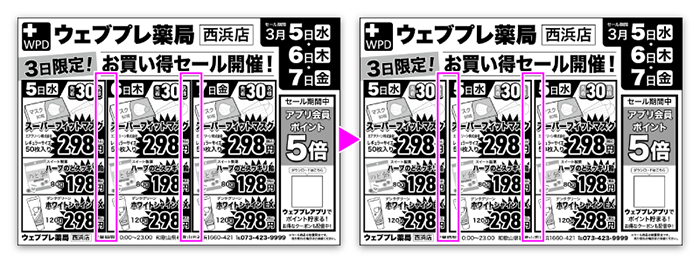

こうしてみると、横長のほうが見やすいですし、レイアウトもしやすいですね。

念の為プリントアウトして確認しましょう。

今回は横長で作成することにします。もし、まだどちらにするか悩む場合は、他の人に意見を求めましょう。

使わない方のレイアウトも、データは捨てずに保存しておきましょう。使う機会が来るかもしれません。「やっぱり縦長の方が良い」と言われることもありますし、イラストや写真を入れないのであれば縦長のほうが見やすそうです。次回以降に使えるかもしれません。

作り込んで行く1

どこから作り込んでいくかは自由です。今回は、周りの部分から作っていきます。

A5サイズと小さいので、装飾は省きました。事前に要望があれば季節のイラストなど入れても良いでしょう。

「セール期間」の枠を隣の枠に食い込ませています。こうするとセール期間を大きく表示できますし、食い込みで調子が崩れて目立つようになります。

「セール期間」と「ポイント5倍」を近くに配置しているので、ポイント5倍の方の枠に表示していた日付は削除しました。

支店名は細めの書体にし、枠で囲むことで、目立つようにしています。

ご覧の通り、余白はほとんどありません。特売チラシはギュウギュウに詰めた方がお得感が出るようです。シンプルな装飾、フォントの選定、濃淡などを工夫して、読みやすさを確保しています。

作り込んで行く2

商品の枠を作り込んでいきます。

まず、既にできている1日目をコピーして3日分の枠を作ります。

……枠と枠が近すぎて境目が分かりにくいですね。枠の横幅を少し狭くして余白を増やします。

念の為、プリントアウトして確認しましょう。

あとは枠にあわせて文字やイラストを変更していくだけです。

文字は手で打たずコピー&ペーストするとミスが減ります。

文字や金額のミスは致命的ですので、特に注意する必要があります。ミスの元になる行動はできるだけ避けましょう。

まとめ

ドラッグストアの特売チラシ作成の流れを通して、デザインやレイアウトにおける重要なポイントを紹介しました。

チラシの目的や配布方法に合わせた確認が大切です。原稿が不完全でも、事前に確認しておくことで無駄な修正を減らし、スムーズに進行できます。

レイアウトを決める際は情報の優先順位を明確にして、見やすく魅力的なチラシに仕上げましょう。